嘉義 菩聖宮 聖訓文 開示言 歡迎轉載 並請註明出處

https://chiayipsk.designhosts.com.tw

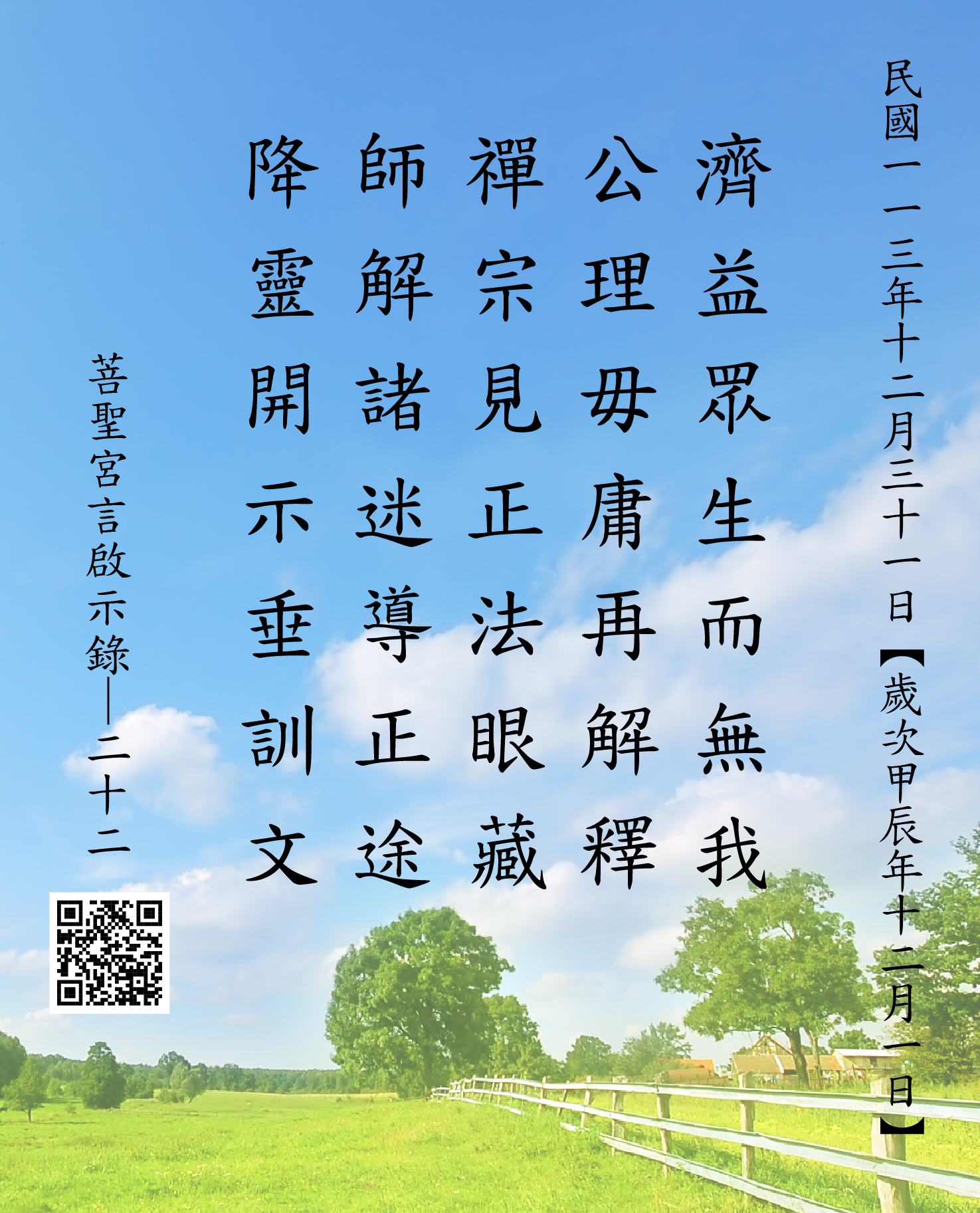

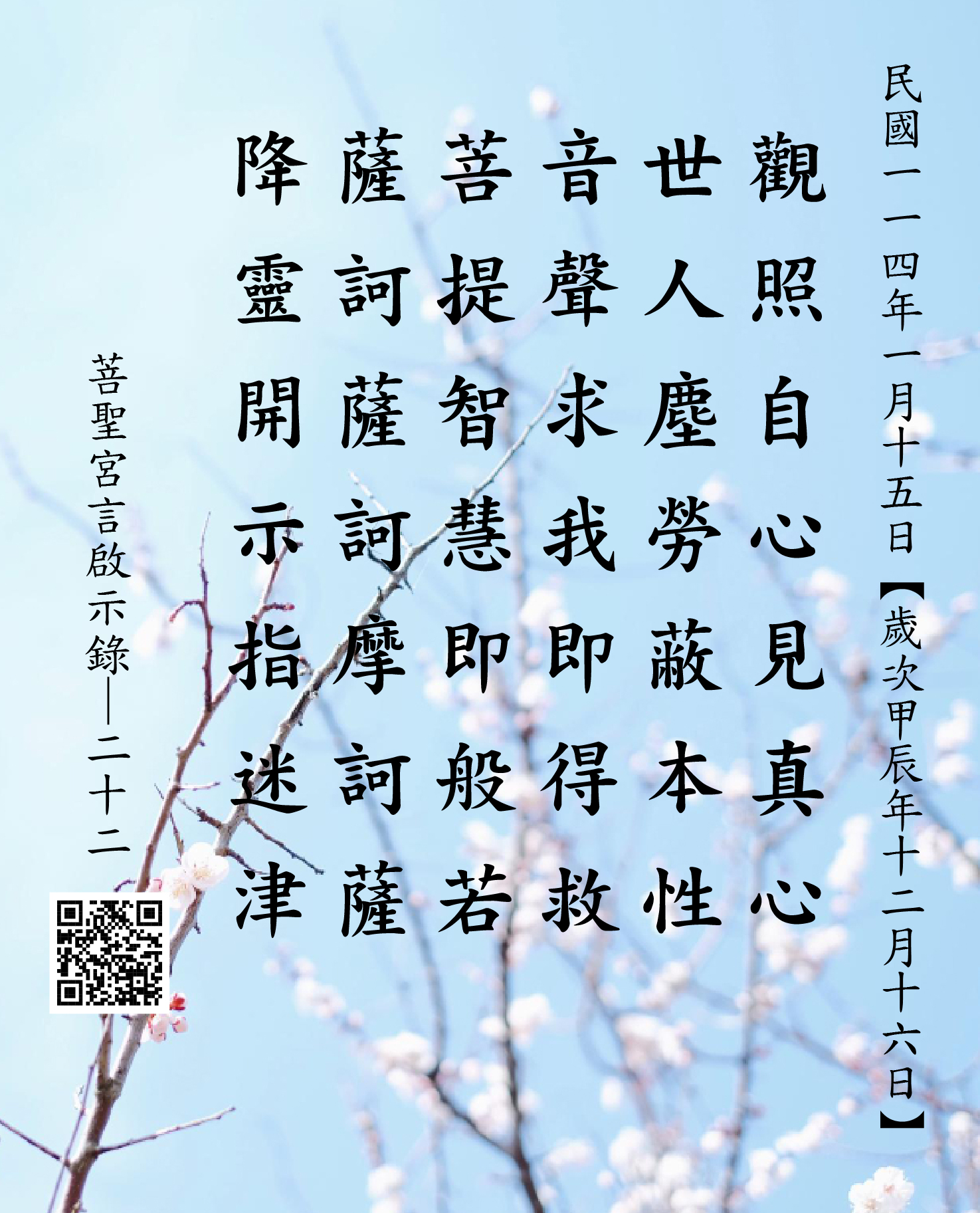

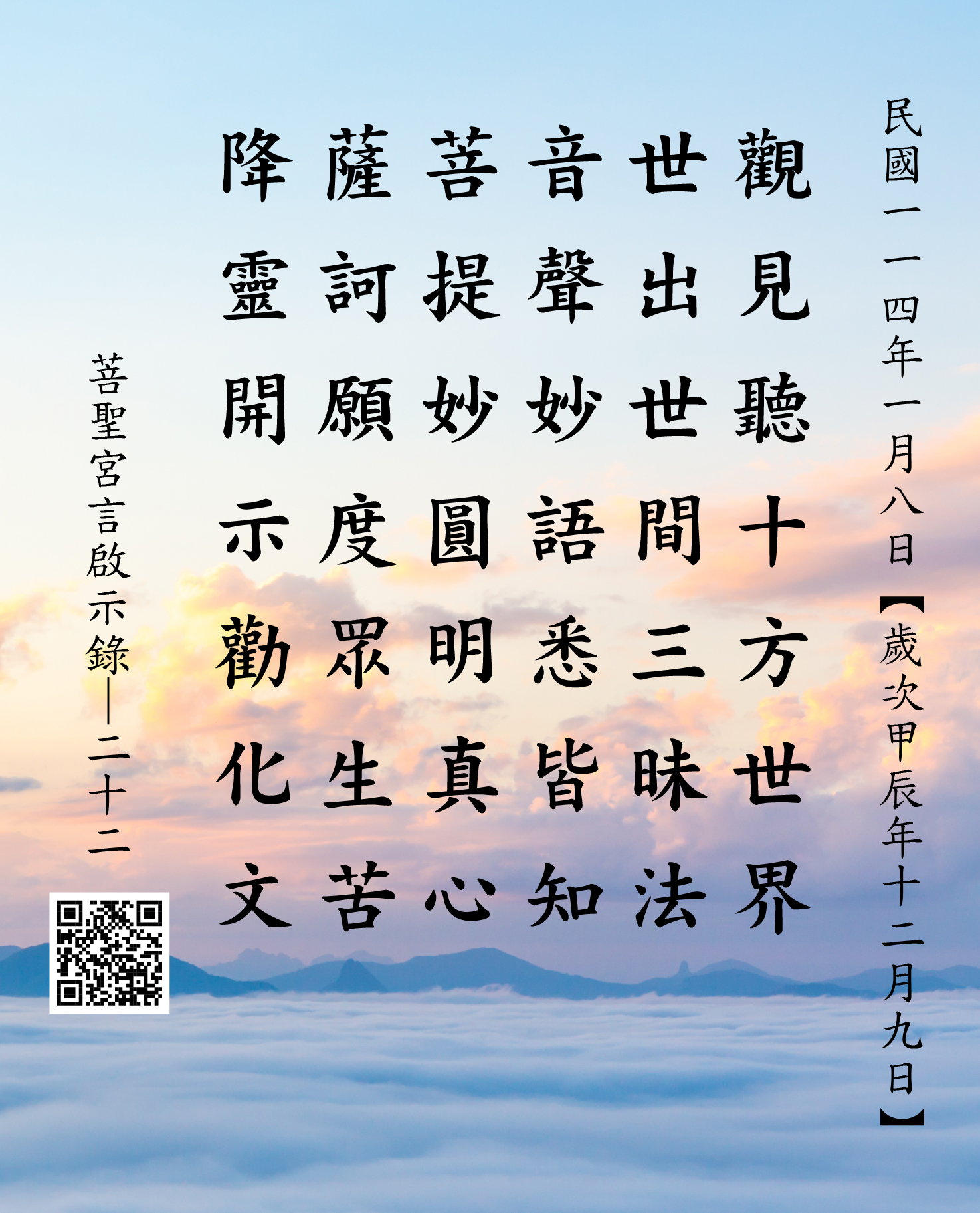

民國113年12月31日【歲次甲辰年十二月一日】

濟 益 眾 生 而 無 我

公 理 毋 庸 再 解 釋

禪 宗 見 正 法 眼 藏

師 解 諸 迷 導 正 途

降 靈 開 示 垂 訓 文

昔 遭 無 始 之 妄 想

久 在 輪 迴 無 止 中

皆 因 自 蔽 妙 明 爾

才 淪 溺 在 苦 海 中

學 道 無 端 學 畫 龍

元 來 未 得 筆 頭 踪

一 朝 體 得 真 龍 後

方 覺 從 前 枉 用 功

世 界 虛 空 含 萬 物

世 人 虛 空 含 萬 法

迷 而 不 悟 只 口 說

悟 了 智 者 在 心 行

末 法 之 期 成 道 難

混 濁 勞 塵 更 迷 惘

正 邪 混 淆 分 不 清

旁 門 左 道 更 林 立

顛 倒 陰 陽 乾 坤 易

大 千 已 經 失 序 了

火 水 未 濟 傷 萬 物

冷 熱 無 常 變 化 速

流 年 疾 病 和 災 禍

防 範 未 然 不 甚 防

處 處 危 險 在 身 旁

悟 得 緣 由 是 生 滅

體 覺 真 道 萬 法 緣

萬 有 本 無 空 亦 有

有 中 之 無 無 中 有

虛 空 萬 有 化 空 無

虛 空 常 住 才 真 有

循 環 生 滅 度 大 千

悟 得 大 道 性 空 時

方 能 見 性 亦 復 是

甲 辰 將 過 迎 乙 巳

來 年 鴻 運 尚 未 開

無 端 異 事 亦 常 有

素 其 本 位 保 安 命

不 願 乎 其 外 無 事

天 生 天 命 各 自 有

順 遂 平 安 不 多 事

順 天 順 理 不 逆 行

自 有 天 祐 得 平 安

嘉義 菩聖宮 濟公禪師降

濟益眾生而無我 公理毋庸再解釋 禪宗見正法眼藏 師解諸迷導正途

降靈開示垂訓文

昔遭無始之妄想 久在輪迴無止中 皆因自蔽妙明爾 才淪溺在苦海中

學道無端學畫龍 元來未得筆頭踪 一朝體得真龍後 方覺從前枉用功

世界虛空含萬物 世人虛空含萬法 迷而不悟只口說 悟了智者在心行

末法之期成道難 混濁勞塵更迷惘 正邪混淆分不清 旁門左道更林立

顛倒陰陽乾坤易 大千已經失序了 火水未濟傷萬物 冷熱無常變化速

流年疾病和災禍 防範未然不甚防 處處危險在身旁 悟得緣由是生滅

體覺真道萬法緣

萬有本無空亦有 有中之無無中有 虛空萬有化空無 虛空常住才真有

循環生滅度大千 悟得大道性空時 方能見性亦復是

甲辰將過迎乙巳 來年鴻運尚未開 無端異事亦常有 素其本位保安命

不願乎其外無事 天生天命各自有 順遂平安不多事 順天順理不逆行

自有天祐得平安

【聖訓解析】

濟益眾生而無我

有利益之事,幫助眾生、利益眾生。出發點不在對我有利、無利。是對眾生有利益,也對自己有利益,可以去做。對眾生有利益,對自己沒有利益,也去做,這是第一流的。利益眾生是圓滿自己的方法。有人說,「人不為己,天誅地滅。」人是要為自己,但不是自私自利地為自己。菩薩行者的行為準繩,若是有一顆利他的心,就能感化有形和無形的眾生。眾生感恩你的時候,也會會有善神的護持。

公理毋庸再解釋

公理:社會上公認的正確道理。世人所公認的道理。公理,是依據人類理性的,不證自明的基本事實,經過長期反復實踐的考驗,不需要再加解釋的。是人類定義的基本規則,通過定義、規則或者法律等形式固定下來,消除門戶之見,則私心祛而公理出,公理出而經義明矣!即天下之公理矣!

禪宗見正法眼藏

禪宗於教外相傳之心印,又作清淨法眼。即依徹見真理之智慧眼,所謂正法眼藏,本指佛陀一生所說之正法。有了「正法眼藏」,面對這個世間等於有了「照妖鏡」,知道財、色、名、利是世間的種種誘惑,種種危害我們的東西。我們如何面對?要有慈悲心,要發菩提心,要有「正法眼藏」。佛法東來,正法眼藏,涅槃妙心,已經傳授給迦葉,是為禪宗初祖。於是從大迦葉尊者開始,禪宗祖師一代一代守護涅槃妙心如來藏的祕密之教,等待未來,開枝散葉。每個人都有正法眼藏,但覆蓋住了,要經過佛的引導,我們才能知道自己的心,而禪修就是回家的路,讓我們的心回家。世尊:「吾有正法眼藏,涅槃妙心,分付迦葉。」今以禪門之意解之,則是正為佛心之德名,此心徹見正法,故曰「正法眼。」深廣而萬德含藏,故曰。世尊付囑迦葉以正法眼藏者。難言也。請以喻明。譬如淨眼洞見森羅。取之無窮。用之無盡。故名曰藏。夫藏者。含藏最廣。邪正相襍。涇渭分明。甚至邪能奪正。禪的妙諦:見禪的世界中,究竟法門的真實面目。云何正法眼藏《釋氏稽古略》「靈山會上,世尊拈花示眾不語,後言有正法眼藏。如是禪宗,以此為教外別傳之心印。」「正法眼藏」亦即八萬四千法門之一,幸得迦葉尊者識其機宜,得其旨意;將「正法眼藏」再作諸般說明。

師解諸迷導正途

《虛雲年譜》記載,虛雲和尚朝禮五台山時,文殊菩薩二度化身文吉老者,解救他病弱垂危的生命,並為他釋解佛法真義,使他覺悟,拜佛只在吾人的一片真心。文殊菩薩是心中眾生,所謂邪迷心、誑妄心、不善心、嫉妒心、惡毒心,如是等心,盡是眾生,各須自性自度,是名真度。何名自性自度?即自心中邪見、煩惱、愚痴眾生,將正見度。諸天子聞佛說已,往詣文殊師利所,稱讚供養,學一切法,圓滿無分別,無有邪行。爾時,天子聞佛於大眾中說無生忍辱法安住,於此皆修文殊行,得最上妙法;於金剛句、祕密句。若自不悟,須覓大善知識,解最上乘法者,直示正路。是善知識有大因緣,化導令得見性,一切善法因善知識能發起故。三世諸佛,十二部經,在人性中本皆由不信三世諸佛,是歸依主。不信五時妙法,是甘露食。不信六和聖賢,是導迷師。所以輪迴三界、隨順妄習、往復四生、逆生死流、迷淪苦海,無解脫期。

昔遭無始之妄想,久在輪迴無止中,皆因自蔽妙明爾,才淪溺在苦海中

這是針對心外覓佛,心外求法不知悟,見自性最好的省思與警惕,學佛要在見性為宗旨所立之標指。世界虛空,能含容萬物的種種色像:日月、星宿,山河、大地,泉源、溪澗,草木、叢林,惡人、善人,惡法、善法,天堂、地獄,一切大海,須彌諸山,全都含藏在虛空之中。世人的妙性真空,含藏萬法也是如此。昔遭無始之妄想,雖有佛的大智慧來說明妄是無因的道理,但還不願回來,不能回頭是岸,還要和妄想做朋友。這個「無始無明」和「無始妄想」,是怎樣分別呢?「無始無明」是最初迷相,富樓那說:我與如來寶覺圓明真妙淨心,本來是圓滿無差別的,但是我從無始久遠以來即遭妄想,長久沈淪在輪迴之中,即使今日得皈無上覺道,仍然未能究竟。而我昔遭無始妄想,久在輪迴,今得聖乘,猶未究竟;世尊,諸妄一切圓滅,獨妙真常。敢問如來:一切眾生,何因有妄,自蔽妙明,受此淪溺?富樓那言:「我與如來,寶覺圓明,真妙淨心,無二圓滿;因聞佛答忽生文中,說性覺必明,妄為明覺,由此妄明之無明,妄覺之妄想,即根本妄想,妄上加妄,故有世界、眾生、業果之忽生,久在輪迴,則領上眾生業果二相續之文,以是因緣。

學道無端學畫龍,元來未得筆頭踪,一朝體得真龍後,方覺從前枉用功

學道多年而毫無頭緒,就好像學習畫龍一樣,畫了半天卻連龍是什麼模樣都不知道,假饒講得千經論,臨機一句下口難。禪宗為佛法畫龍點睛心髓之學,而所謂宗旨者,猶為畫龍而非點睛之事。為心外覓佛求法。而不知悟見自性。學佛要在見自性,譬如畫龍在點睛。得後知無色自空,念來歲久却成魔。君今欲得自成佛,無念之人不較多。在夢哪知夢是虛,覺來方覺夢中無。迷時恰是夢中事,悟後還同睡起夫。學道蒙師詣卻閑,悟了還同未悟人,無心勝負自安神。從前古德稱貧道,向此門中有幾人。學道先須有悟由,還如曾鬥快龍舟。雖然舊閣於空地。一度贏來方始休。

世界虛空含萬物,世人虛空含萬法

世界虛空,能含容萬物的種種色象,全都含藏在虛空之中。世人的妙性真空,含藏萬法也是如此。世人虛空含萬法,自性能含萬法是大,萬法在諸人性中。若見一切人,惡之與善,盡皆不取,世界虛空,能含萬物色象,總在虛空中。世人性空亦復如是。「若無世人,一切萬法本自不有」,如果沒有眾生,就沒有一切萬法,就沒有整個法界的萬象萬物。故知「萬法本自人興」,一切事物,一切萬象萬物都是因為第一莫著空,若空心靜坐,即著無記空。世人妙性本空,無有一法可得。自性真空,亦復如是,就像做這個譬喻,不管哪一個動作,通通都是暫時的。圓融淡定的生命智慧,天堂地獄,盡在空中。世人性空,亦復如是。自性含萬法是大;萬法盡是自性。見一切人及非人、惡之與善、惡法善法,盡皆不捨,不可染著。世界虛空能含萬物色象。了了分明,如鏡子照物,物來則照,物去則空;它的應用便知一切,知一切即是一,一即是一切,它知自性能生萬法,萬法返歸自性。「世人性空,亦復如是」自性像虛空,本性能包含萬法,萬法在諸人性中。

迷而不悟只口說

若自不悟,須覓大善知識,解最上乘法者,直示正路。是善知識有大因緣,所謂化導令得見性,一切善法因善知識能發起故。三世諸佛,十二部經,在人性中本皆由三世諸佛。

悟了智者在心行

《六祖壇經》迷而不悟的人只是口說,悟了的智者則在心行。心悟轉法華。停止惡言、惡行、惡念,還要積極行善。把善法落實到行為當中。修了善法,要不執著善法,又歸於自心。這就是開佛知見,這就是佛的見解、覺悟的見解、菩提道路的見解。愚者問於智人,善知識,智者與愚人說法,他一說法,就悟入了。『悟解心開』,「開」就是開悟,一聽就開悟了,就是悟入自性,跟智人一樣。有所悟,才能去行,因為知道如何行,才不會走錯。悟有大悟與小悟,知道修行,是「悟」。般若之智亦無大小,為一切眾生自心迷悟不同。雖然根機有大有小,但在本質上,生命內在的般若之智沒有大小之分。不是說鈍根者的智慧就小一些,行道在心,修行在心。佛言:「沙門行道,無如磨牛,身雖行道,心道不行。心道若行,何用行道。」「修行在心」,修行人如何修行才能有所成就,才不會走錯路、走遠路。般若無形相,智慧性即是。迷人口念,智者心行。當念時有妄,有妄即非真性。念念若行,是名真性。悟此法者,悟般若法,修般若行。不修即凡,一念修行,法身等佛。性無有異,用則不同,在迷為識,在悟為智,順理為悟,順事為迷。迷即迷自家本心,悟即悟自家本性,一悟永悟,不復更迷。如日出時,不合於冥;智慧日出,不與煩惱暗俱。智者為善,卻不放在心上,只是順良知做事,不以為是作善事,自然不執著善。

末法之期成道難

生於末法時代,無佛住世,信佛學佛,《占察善惡業報經》「於佛法中鈍根少信,得道者極少,乃至漸漸於三乘中,信心成就者,亦復甚少,所有修學世間禪定,發諸通業,自知宿世眾生,既不遇佛,甚難得聞、甚難信解受持。金剛經的智言慧語——末世眾生,既不遇佛,甚難得聞、甚難信解受持者,而竟得聞、竟能信解受持,彼真難能可貴,其根性必遠勝我。「口中好言,眼耳鼻舌,皆為淨土。末法眾生苦,眾生要通過如來法則,成就佛道很難。我們生在「末法時期」,所以修道的少,而成道的沒有,這是勉勵人的說法,目的在於勸人修道和成道。人人皆可修持。三期難遇,大家要把握此普渡收圓之時期。現在是「道顯時期」,上天降下大道,人人可求道、修道、成道、超生了死。慧根深厚者,一指見性,作末法時期之燈塔,廣渡有緣,為創建人間淨土而努力。

混濁勞塵更迷惘

如是擾亂,相待成勞。勞久發塵,自相混濁,由是引起塵勞煩惱。起為世界,靜成虛空。虛空為同,世界為異,彼無同有,真有無法。佛說三界,本無一法建立,皆是真心起妄,我之名齊於鯉,鯉或化龍,而我自為我,乃混濁不分之鰱耳。」魚曰:「是何精修?而道行至此。且鰱也者,齊風僅比於魴鰥,郭賦不先於鯪鯉,連行雖有相知之雅,出水初無久。所以,往往忘了精進更上層樓,待天福享盡,又再墮入人間或其他各道,以盡其未完之報。所以世人當珍惜在五濁惡世之修,其所造之功,非天界眷屬所能造之也!幻想隨人俯仰卽忘卻自己應守的立場。隨事推移,則迷失自己應走的方向。處於這唯利是圖之社會中,這種觀察法原不足怪。認不清自性,失去了本真,混濁勞塵迷惘,如何能成就覺悟的自己?

正邪混淆分不清

邪,就是不正;不正,就是邪。一個人的人生觀,是正是邪,關係重大。佛教「八正道」,教人要奉行八種正法,就是「正見」正確的見解與觀念。所以旁門與邪說,都會對戒律產生反感而攻擊,這也是一個判斷標準。正道與邪道,是現實的太極世界的客觀存在,大家生活在實體世界,就必然有正邪的區分。智不足,思想糊塗。德不足,內力有限,抵擋不住權力的威懾或利益的誘惑。分正邪,明是非,辨真偽,別高下。法正則利己利人,法邪則害人害己。萬法本無分別,正邪因人心而生,明是非,所謂是非善惡,公道自在人心。然是非最易混淆,善惡最難判。啟發我們用佛性與慧眼來明辨正法與邪法,真正做到「尊師重道、依教奉行。」在人間要用智慧辨別,才能看清真相,不會迷惑顛倒。欲的正邪,什麼是染汙欲呢?每日貪圖非法所有,時時都想不勞而獲;看到他人失敗,自己歡喜;看到別人成就,心生嫉妒;甚至欺世盜名、搬是弄非、害人為樂、傷人自得等,此皆邪惡的染汙欲也。這就是當今的修行界,正法難傳,正道與邪道,是現實的太極世界的客觀存在,大家生活在實體世界,就必然有正邪的區分。 清者自清,濁者自濁。我們何必去辯白呢?多做功德,多做善業。不與人說,這是陰德。陰德的回報更大,功德更大。

旁門左道更林立

旁門左道:是指非正統的學術流派或宗教流派,也泛指不正當的方法和途徑。在封建社會裡,多用以指斥未經官府認可的巫蠱、方術等。諸背仁義之正道,不遵之法言,而盛稱奇怪鬼神,廣崇祭祀之方,求報無福之祠,皆奸人惑眾,挾左道、旁門左道和歪門邪道:不正派的門路或辦法。旁門左道:不正派的宗教派別。比喻不遵循正規的途徑、法門。

顛倒陰陽乾坤易

六十四卦,每一卦均由兩個八卦上下組合而成,各有六個爻,伏羲先天六十四卦。八卦是《易經》的基本概念,可代表一切自然現象的動靜狀態。代表將各種現象以八種卦之一,一一標示豎立起來,以便於觀察。易經卦象中的爻位與陰陽變化:「爻」,三畫卦還是六畫卦,都是由爻所組成。每卦中的一畫,就是一個爻,每爻都有陰陽或剛柔。位也有陰陽剛柔,因此就有了吉凶禍福的變化。易經的智慧,陰陽之道,「錯」者陰陽橫相對也,「綜」者陰陽上下相顛倒也變者陽變陰、陰變陽也,中爻者陰陽内外相連屬也。周公作爻辭,「錯、綜、變、中爻四者」。顛倒陰陽。無根樹,花正偏,離了陰陽道不全。金隔木,汞隔鉛,陽寡陰孤各一邊。世上陰陽男配女,生子生孫代代傳。順為凡,逆為仙,只在中間顛倒顛。乾坤易位,陰陽顛倒,是易經的寶典。

大千已經失序了

由小千、中千輾轉集成的大千世界,謂之「三千世界」,或「三千大千世界」。以須彌山為中心,上自色界初禪,下至大地底下的風輪,包括四大洲、日、月、欲界,六天及色界梵世天等為一小世界。一千個小世界,名一小千世界。三千大世界又稱大千世界,三千大千世界是在小世界的基礎上形成的,一千個小世界組成一個小千世界。一大千世界因為是由小千、中千、大千等三個千數重疊而成,因此又稱三千大千世界,相當於一個銀河系。一個三千大千世界為一佛的化境,稱為一個佛土,至為遼闊浩瀚。三千大千世界為小世界的百億倍,是一個無窮盡的世界。「大千世界」冠上「三千」的原因是,它由「小千」、「中千」、「大千」三種「千」而成。簡稱為「大千世界」,用來比喻廣闊無邊、千奇百怪的世界。

火水未濟傷萬物

火水未濟卦:由離卦和坎卦組成,上「離」下「坎」,「離」為火,「坎」為水,故說「火水,未濟」。未濟卦的上一個卦是既濟卦。兩個卦名中「濟」字的意思相同,都是以渡過河來表示成功,或已完成。但「既」字和「未」字意思卻完全相反,因此「未濟」的意思便是不成功,未完成。「水在火上,炊爨之象」,爨,注音:ㄘㄨㄢˋ,以火燒煮食物。用燒飯作為既濟卦的圖象。水在上,火在下,所以飯便可以燒成。《象》曰:「火在水上,未濟,君子以慎,辨物居方。」水火既濟卦:由坎卦和離卦組成,「坎」為水,「離」為火,所以說「水火,既濟」。第六十三:既濟卦 《象》曰:水火既濟:水在火上,既濟。君子以思患而豫防之。既濟卦由坎卦和離卦組成,上「坎」下「離」。「坎」為水,「離」為火,所以說「水火,既濟」。「濟」字,是渡河的意思,引申的意思是渡過險阻,渡過苦難。

冷熱無常變化速,流年疾病和災禍,防範未然不甚防,處處危險在身旁

悟得緣由是生滅

假使無法當下契悟這念本具的真心,就必須「觀無常」──由觀生滅而契悟不生不滅的境界,《大般涅槃經》「諸行無常,是生滅法,生滅滅已,寂滅為樂。」緣起之生滅與不生不滅,這都是立足於空相應緣起的,所以一切法是本性空寂的一切。常性不可得,即現為因果生滅相續相。從生滅相續的無常事相中,即了悟常性的空寂。這一段偈頌說的是佛法的真理,尤其將世間法與出世間法,有為法與無為法說得很透澈明白。生滅無常道理是什麼?是無常。看得到的不見得是你的。看得到也不一定用得到,六根緣六塵,在生活中確實用心,用心就知道道理,以道理為引導、為正見、為正信,我們在其中修正自己。「諸行無常」就是指我們的心從早到晚都在起心動念,白天也是生滅,晚上也是在生滅當中,這就是無常。人的一生,從小至少、至壯、至老、至死,都是無常,悟到無常的道理。悟是「生死一體」,悟後覺得生也未嘗可喜,死也未嘗可悲。悟是「動靜一如」浮動的世界裡有一個涅槃寂靜,在寂靜的世界裡,又有無數生命在欣欣向榮的活躍著。這部份悟得的,是集聖諦和滅聖諦。在集聖諦裡,佛悟得苦因緣法生滅的因由。因緣法雖然無常生滅,可是佛發現了它的生滅是有因有緣、依因果原則而生滅的。緣起法本通兩方面說:一、流轉的因果相生,即是無常。二、還滅的因果寂滅,即是涅槃。一切法因緣和合,所以能生;因緣離散,所以一切法歸於滅。《涅槃經》中記載,釋迦牟尼佛在過去生中,曾為雪山童子,在雪山中修菩薩行。有一天,一個羅剎鬼經過,口裡吟誦著「諸行無常,是生滅法,生滅滅已,寂滅為樂。」

體覺真道萬法緣

本覺者、本即真性,覺從智慧。謂心體離念,等虛空界,無所不遍,亦如佛之平等法身,故喻之為本覺。始覺者、依本覺心源之體,從真起妄而不得覺;后能返妄歸真,頓顯本有之覺能,即入始覺之道。相似覺者、從信、念、精進、慧、定、不退、護法、回向、戒、願等之行修中,於色、聲、香、味、觸、法等六塵之境能不分別,不起染著;得無明之惑將破,本覺之體將顯,雖未達實證之境,卻已入相似真實的地步。覺的層次基礎入門所謂「妙覺圓照」,同樣是一個覺,當中有本覺、不覺、始覺、正覺、分證覺、等覺、妙覺;於一切時中,念念自見,萬法無滯,一真一切真,萬境自如如。誠如六祖慈示眾弟子,覺者自性清淨。最初一念妄動而起無明,將如來藏靈明真空,開悟是怎樣的一種境界,「但離妄緣」,一切妄想、或者說一切能夠引起妄想的種種逆緣都要遠離。本覺者、本即真性,覺從智慧。謂心體離念,等虛空界,無所不遍,亦如佛之平等法身,故喻之十方諸佛悟達法性,皆自然照燎於心源,妄想不生,正念不失,我所心「自性覺源體」,就是聽法這念心,我們本具的覺性、本具的心源、本具的心體,佛教歷史源遠流長,佛法思想體系龐大,但總攝起來不外四個核心概念,分別為「緣」、「空」。

萬有本無空亦有

一般人「空、有」截然不同的境界,「有」就不是「空」。有一種外道,認為世間的一切常有不滅,就是執常的「常見外道」。影響最深遠的思想有二:一是有宗,以「緣起論」觀點而主張因緣所生法為實有。二是空宗,依般若經論而觀於緣起的存在,「宛然有而畢竟空,空假無礙。」佛陀將「依因緣出生的萬事萬物」稱為「空」。乃是因為「萬物從因緣生」,其實只是一種「翳眼見空花」的現象。萬物從未真實出生,所以法界是空無一物。《觀世音菩薩授記經》雖一切法從因緣生,而無所生。「色不異空,空不異色」,常將「空有不二」或「即有即空」的「有」誤認是世間萬有。與「真空」同時存在的「不空」,是一種「妙有」,並不是世間萬有。「有」的,絕對不是「空」,「空」的,絕對不是「有」。諸法所以是空,是由於無自性可得。諸法所以是有,是由於相用不是空無的。「空、有」是一體兩面,像手心和手背一樣,兩者相需相求、相生相成。從「有」之中,可以體悟到「空」的妙諦,從「空」裡面,又可以認識「有」的義蘊。佛法講求明心見性,不在形體上求,不在名相上求,必須在本體自性中,見人之所不能見,明人之所不能明,才能得到大解脫、大自在,遊於諸佛畢竟空的真理境界,了解「空、有」。但是「空、有」的真諦不容易理解,沒有透過精進修行,體認「空」的真正道理,所認識到的「空」是對立於「有」的假空,而不是真正的「空」,真正的「空」是超越有無對待的。事實上,我們世間所認識的「有」,也不是真有,「空」更不是真空。空無一物是什麼?「空無一物」,即名為「真空」。「真空」,才能生出「妙有」。所謂「真空不礙妙有,妙有體現真空」,如此不偏「頑空」,不偏「執有」,即名「中道實相」義,能夠了達「空有不二」的中道思想,就是般若。般若的精神就在以「假」成「空」,由「假」顯「空」。准此,真俗二諦於是成為「緣起性空」的另一種表現。《金剛經》「如來所得法,此法無實無虛。」《心經》「空」是般若思想的核心要義。「空」,「無相」本是自然的、實際的,是世界萬有的本性,因此,它也被稱作「實相」、「真如」、「法性」。人們的認識就是最高的智慧。「色不異空.空不異色」。《金剛經》「一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀。」

有中之無無中有

《道德經》老子提出了一種對“有”和“無”的深刻理解,這不僅是一種哲學思考,也是實用的智慧。經文中,用車輪的輻、陶器的空間和房間的門窗說。「無中生有」,道家認為「有」是從「無」產生出來的。「無中生有」指本無其事。有之以為利,無之以為用。「有」是從「無」中來的,沒有那個「無」,就不可能有這個「有」。天下之一切萬物萬有,皆由無中所化成,而「無」,則要有世間之萬物,方顯出其作用。很多事情是相對待的,就像「美」,器中空虛,故得有所盛受。鑿戶牖以為室,當其無,有室之用。鑿開門窗打造宮室,當它空虛無有時,才有宮室的用途。若非自無而煉,焉得彌綸天地,如此充周靡盡乎?故曰:「有生於無。」修養之要,始也自無而有,從靜中煉出微陽來;繼也自有而無。老子:「有即是無,無即是有。」蘊含深刻哲理。《道德經》老子講述了「有和無」的辯證關係。老子說:「天地萬物生於有,有生於無」,也就是說「實有」是從「空無」當中產生的,「實有」是萬事萬物生存的基礎。

虛空萬有化空無

「空」有廣大的意思,如虛空,廣大、無限、無際。有無形相的意思,無有形狀相貌。有清淨的意思,如虛空,恆常清淨,無有垢染塵累。假如能自我訓練,以苦為樂、以苦為有、以苦自得,那也是人生最大的享受。空有不二,虛空容納萬物。沒有萬有,空又如何體現?虛空無變易,禪中之禪,虛空無變易。有生於無,是宇宙萬有,都來自無形虛寂。老子《道德經》「天下萬物生於有,有生於無。」凡事必有因,天下萬物皆因實有根源而存在,實有根源則起。「空」是建立「有」,不空就沒有。茶杯不空怎麼能裝茶水呢?荷包不空怎麼能裝錢財物品呢?房子不空,怎麼能住人呢?土地不空,怎麼能建設房子呢?發菩提心,成無上道。「心量廣大,猶如虛空,無有邊際」,虛空是廣大無邊的,不管是太空船、衛星,乃至於星際當中無數的世界,都是在虛空當中,離不開虛空。「虛空」就其共許的含義而言,乃以「無質礙相」為主。所描寫在日光之下的萬有,是何等的虛空。若不明白虛空,就不明白佛法;不明白佛法,就不會成佛。你想要成佛,先要明白虛空。虛空之存在,觀乎原文義理。是一種對既無又有的狀態,時間之循環性即為萬有之定律所存有的背景。

虛空常住才真有

「常住真心,人人本有,本自清淨,能生萬法」。常住真心,真中之真,主中之主。常住,「常」是不生不滅,不是妄心。「常住真心」:「應無所住而生其心」,人人本有常住真心。不應住色生心,應無所住,而生其心。禪宗傳法偈,真如常住而含藏「心物本有」。什麼是虛空十義?所謂虛空十義。「空」有無障礙的意思,如虛空,雖遍一切處,但絕不障礙任何一色法。有周遍的意思,如虛空,遍滿一切,無所不至。有平等的意思,如虛空,無有揀擇,於一切平等。有廣大的意思,如虛空,廣大、無限、無際。有無形相的意思,如虛空,無有形狀相貌。有清淨的意思,如虛空,恆常清淨,無有垢染塵累。有不動的意思,如虛空,恆常寂止,離一切生滅成壞之相。有絕對否定的意思,把一切有限量的事理徹底否定、消滅。有空空的意思,徹底否定一切自性和摧毀一切空執。有不可得的意思,如虛空,不可取得,不可把捉。虛空十義,雖未必能盡述「空」的真義,但對空性的主要性質,確已作了生動的描繪。《致弟子書》所說,乃至有虛空,以及眾生住,願吾住世間,盡除眾生苦。什麼是空有不礙的無限妙用?有人送給你東西,「阿彌陀佛!」表示謝謝。一句阿彌陀佛可以代表一切言詞。如袋子空了,能裝東西;肚子空了,能裝食物;心空了,能容真理。所謂「真空不礙妙有,妙有不礙真空」。隨緣而放下,自在而不執著。譬如錢財被人倒閉了,有了空的涵養,「看得破,有得過」,把它當作是前生欠錢,今世還債,或者進一步視為行布施供養,給得起別人,表示自己是個有辦法的人,如此轉念一想,便能心平氣和,快樂過日子。這種空雖然不是佛法的空,但是已經有如此的成效,如果能體證真正畢竟空的境界,自在逍遙更是無法言喻。對「空」有了體會的人,生病了也不覺得害怕。經常小病不斷的人往往比較長壽,而從不生病的健康人一旦病倒了,反而不容易醫治。佛經上說:「修行要帶三分病。」身體患了疾病,平時才知道保健預防,有了病痛更能感受生命的可貴,激發道心努力學佛,因此病痛有時也是學道的逆增上緣。有道是:心如日輪,常住虛空,本有光輝,不照自照;雲蔽時,光輝不減,雲散時,光輝不增;即使虛空,亦無淨污底事,行到此刻,無棲無泊,得大自在。如滿禪師:「佛從無為來,滅向無為去,法身等虛空,常住無心處;有念歸無念,有住歸無住,來為眾生來,去為眾生去;清淨真如海,湛然體常住,智者善思惟,更勿生疑慮。」佛教對空有的看法,「真空妙有」。佛法講求明心見性,不在形體上求,不在名相上求,必須在本體自性中。所謂「真空」,真空裡沒有風、沒有東西駐留,但它能如如不動的存在。所以「空即是色」,妙有是真空的法性。「色即是空」,妙有也是因緣所生,其本體是空性;正如水不會向高處流,這個虛空,「生汝心內,猶如片雲點太清裏」,這虛空在你的心裏邊好像一片小小的雲彩點到太清裏邊。「況諸世界在虛空耶!」

循環生滅度大千

三千大千世界,其實只是一個大千世界,這是形容空間的廣大,如以數量表示其範圍,是相當於10億個太陽系的空間。三千大千世界,是佛教公認的我們這個世界是「三千大千世界」為一佛的化境,稱為一個佛土,而宇宙中有無數無量的三千大千世界存在其中,佛經稱為「十方恆沙世界」、「十方微塵世界」。所以問宇宙到底有多大?說到生死,在一般世人看來,生之可喜,死之可悲。但在悟道者的眼中,生固可喜,死亦非可悲。生死是一體兩面,生死循環,本是自然之理。宗衍禪師說:「人之生滅,如水一滴,漚生漚滅,復歸於水。」道楷禪師示寂時說:「吾年七十六,世緣今已足,生不愛天堂,死不怕地獄。因此,若一再以自我的角度來看待事物,不但無法提升生活品質與心靈層次,更難以跳脫不如意的惡性循環。唯有自己切實反省,了解事物的生滅因由,知道從自心去轉變、調整,以清淨智慧洞悉因緣果報的道理,放下我執、我見,才能看出問題的癥結所在,也才能化除煩惱,走向如意順暢的人生。

這句偈子揭示我們的身心世界都是幻化不實、如夢一場;但若認為既是虛幻還有什麼好修行的話,就落入了危險的斷滅見。六度,六度是什麼呢?布施就是六度的第一種度叫波羅蜜,是從生死這一面度到涅槃那一邊,從這裡到彼岸—脫離生死到那邊去,那麼六度法門每一度都圓滿。什麼叫圓滿呢?本論圓覺妙心大圓鏡智。本無生滅前後有無。因聞上文眾生本來成佛興起問端。以生滅心法。難圓覺不生滅法。吾佛欲打成一片。生滅及不生滅。凡夫諸佛生死涅槃地獄天堂。四弘誓願:願度眾生不再流轉生死,要流到涅槃裡去,要「令得涅槃安隱處」。指我們這念心要安住在涅槃;安住在涅槃,就是脫離了生死。這些粒子經過長期撞擊、排斥和相互吸引,終於形成一團包含原子、質子、電子的物質。此即印證佛陀所言,宇宙萬物乃至有情生命都在「成、住、壞、空」,生滅變異中循環不已。

悟得大道性空時

若能返照,了了見貪瞋癡性即是佛性,貪瞋癡外更無別有佛性。經云:「諸佛從本來,常處於三毒,長養於白法,而成於世尊。三毒者:貪瞋癡也。言大乘最上乘者,皆是菩薩所行之處。

《達摩悟性論》夫「道」者,以「寂滅」為體。「修」者,以「離相」為宗。故經云:「寂滅是菩提,滅諸相故。佛者,覺也。人有覺心,得菩提道,故名為佛。「夫道者,以寂滅爲體。」「修者,以離相爲宗。」故經云:「寂滅是菩提,滅諸相故。」

佛者覺也;人有覺心,得菩提道,故名爲佛。經云:「離一切諸相,即名諸佛。」若能返照,了了自見。經云:「諸佛從本來,常處於三毒,長養于白法,而成於世尊。三毒者,貪嗔癡也。言大乘、最上乘者,皆是菩薩所行之處。《達摩祖師˙悟性論》諸緣來去何增減?笑擁斜陽照海天。達摩祖師出家後傾心大乘佛法。師從何種佛法?達摩祖師生於南天竺(印度),刹帝利種姓,傳說他是南天竺國香至王的第三子,出家後傾心大乘佛法,師從般若多羅大師。讀了《悟性論》回頭看六祖的《壇經》可以發現《壇經》與《悟性論》有著十分密切的聯繫,歷代禪宗經典故事中深刻的禪意也通過《悟性論》而豁然開朗。另方面《悟性論》與《壇經》對於研讀《金剛經》、《心經》也有著重要的參考價值。王守仁的「心物一元」《陸九淵》「宇宙便是吾心,吾心便是宇宙」。其中的道理都是相通的。達摩祖師《悟性論》諸緣來去何增減?笑擁斜陽照海天。貪、嗔、痴,在凡人是三毒,在聖人則可化為助道因緣而成就菩提行果。三毒體性本空,也是自性所流出。其在凡而凡不悟,成三毒;在聖則聖不迷,是菩提。若論至理一佛尚無,何得有三? 此謂三身者,但據人智也。人有上中下說,下智之人妄興福力也,妄見化身佛。中智之人妄斷煩惱,妄見報身佛。上智之人妄證菩提,妄見法身佛;上上智之達磨大師悟性論 夫道者。以寂滅為體。脩者。以離相為宗。故經云。寂滅是菩提。滅諸相故。佛者覺也。人有覺心。得菩提道。故名為佛。經云。離 一切諸相。即名諸佛。

方能見性亦復是

能見之性稱為「見分」,見分所對是「相分」。見相二分,代表著主觀與客觀的世界,同時,見相二分也表示能所相對,凡夫往往自以為「能見」,亦以為有「所見」,能所之中,執著甚深。其實,能所皆妄,見相二分只是真心的「月影」而已;然而,凡夫迷真起妄,而且認妄作真,視「相分」為「真」,更將「見分」牢牢抓緊。《楞嚴經》「離妄見之見分與妄境之相分,即能回復清淨本然的真心。」

甲辰將過迎乙巳,來年鴻運尚未開,無端異事亦常有

甲辰去迎來乙巳,一年365天,只剩最後1天就將結束了。回首這將過去的一年裏,收穫的是年齡;逝去的是光陰,坎坷也好,順利也罷。甲辰2024年即將過去,迎來新的一年2025乙巳。乙巳蛇年,回憶快樂、逝去的是,時間、青春,不好的、討厭的、悲傷的,甲辰龍年過去了,乙巳蛇年來臨,運勢就要交換了。好的保持求進步!不好的都拋掉!迎接好運,啟動新的一年。2025是乙巳年,也象徵生生不息、萬事萬物都在奔騰與變動。把握「動中求利、變中求財」好時機。明年的目標,你有方向了嗎?新一年的「心願」、「期許」。2025年乙巳年—變動之年。驛馬年,驛馬代表變動、外出和不安定。2025已將當值,是四馬星之一,所以乙已年變動係數大。願 吉祥好運與你一起喜慶迎新春!

素其本位保安命,不願乎其外無事

君子素其位而行,不願乎其外。說君子,專心在本分的位上做事,不欣羡自己分外的事。境內去修行,不願意去做自己境外的事情。子曰:「不在其位不謀其政。我們沒擔當這個職位,你就別去管別人做好或做不好。有在其位,必有其職責,各行其道,各盡其務。若越權干預職外之政,即有侵人炫己、誇耀自己之嫌。孔子以各守本分之責為教也。曾子曰:「君子思不出其位。」說君子,思想不超出自己的本位。

天生天命各自有

孔子多次提到天命。天命就是相信自己擔負著上天賦予的使命。孔子自述『五十歲而知天命』。在五十歲時,認識到自己的使命。孔子說:『不知命,無以為君子也。』「天命」的傳承,自「道降帝王」的時代,到「道降師儒」的孔孟聖賢時代,到現今的「道降火宅」的普渡收圓時期。「天命」從未因人、因時、因地而有所變異。各安天命,天命:不能為人力所支配的事情,各自安守天命,不強求、不妄為、順其自然,順勢而為,各自安好,各自是各個人,安好是安康、一切都很好。「天命」:天人感應。人和天地鬼神的關係,中華文化中,天道、地道、人道,是交互感應的。孔子在易經及易經繫辭中,提示天命觀。例如:「天垂象,見吉凶。」(繫辭)「人心善,天現吉兆;人心趨惡,天現凶兆。」知天命的意思是懂得天命、知天命之年。《論語˙為政》子曰:「吾十有五而志於學,五十知天命」若天命在吾,人各有命,各安天命,安之若素。各自安守天命,不強求、順其自然、順勢而為。天命:指不能為人力所支配的事情。人各有志,人各自有不同的志向願望,不能勉為。總之「死生有命,富貴在天」,不是我們自身所能主導與決定的,也不是我們所能預知的,所以人才會去求神問卜,而歸之於不可知的天意了。「天命」是「使命」。「天命」從未因人、因時、因地而有所變異。《中庸》「天命之謂性,率性之謂道」詮釋「天命」的實質內涵。即所謂有天命的人,就是一個能將良心完全發露出來的人。天命之謂性,率性之謂道,修道之謂教。人與一切眾生、一切禽獸、一切生物不一樣,因為人有思想、有教育、有文化,可以把壞的一面修正、改過。在傳統聖人觀念中,天命有各種比較接近的內涵。天命近乎天道。孔子在易說卦傳云:「昔者聖人之作易也,將公順性命之理。是故,「立天之道,曰陰與陽。」孔子所說的「天命」,是隨著人性而來的天命。一是個人對此一天命的體認,或個別的天命。各安天命:後天的努力,比先天的所謂「命」更重要。人各有命,各安天命,安之若素。各自安守天命,不強求。《緣命之間》「天命謂性、率性謂道、修道謂教」。天命之性是「仁義禮智信」等道德之性。鄭玄以仁義為五行之神。朱子則以仁義為理。雖說法有不同,但都是以仁義為性。人本具仁義禮智之德,這便是人的本。孔子「知天命、畏天命、順天命」,孔子的天命觀,不斷修身以達到至善和使天下回歸正道。

順遂平安不多事

平安順遂是平平安安,順應心意,是祝福的詞語,希望使其身體健康平安,健康順遂就是祝願一個人在未來的日子裡,不管做什麼事都順風順水,平安順遂。事情進行得順利,沒有出現任何的阻礙或危險,一切都順利且安全。平安順遂:平安,順當,順利,合乎心意,順其自然成長。事情合乎人願,進展順利。適合,不彆扭。遂順,如意。碰到災難也能化為吉祥。

順天順理不逆行

古云「順天者昌,逆天者亡」,順天者順天理也。逆天者逆天理也。天理者何即吾人之真性也。亦即是良心道心也。中庸云率性之謂道。順本性而行者即是順天理良心而行事也。逆行,不按牌理出牌。

自有天祐得平安

吉人自有天相。《道德經》「天道無親,常與善人」,意思是說天佑善人,上天總是會眷顧、幫助善良的人,吉人自有天相。《太上感應篇》契合儒道佛三教的義理,注重個人的心性修養和力行善德。心善福至、心惡禍臨的道理,勸勉世人依良心做事,奉行諸善,自得平安。

【濟公禪師開示言】

確實,今夜的訓文,確實有一點兒深度,不過若是要解釋到清楚,最少也要一個小時以上,才能說出一點兒意思,當然,咱時間無那麼多,沒辦法逐句這樣說到清楚,今日是怎樣,我會寫這樣比較有深度的呢?一方面,也是要讓你們了解,現今的大千世界無那麼平靜,聞道、學道、求道、進道的人,也真多,但是真正可以悟道、可以成道、可以證道、可以得道的人,不說沒有,但是真少、真少,現在科技發達,大家講究速度、快速,致使讓一些旁門左道所引誘,所以都走旁門左道,都沒走正道,所以不夠實,一切都是無真、無實,致使茫茫然然、茫茫渺渺,知道,「道」,卻是無法證道。知道順天理,卻是都違背天理,都無法來順應著這天道,致使萬象紛紛,亂操操、亂哄哄。神壇、廟宇,是有夠多,大家所求、所拜,所寄望的,是什麼?應該大家真清楚。一些旁門、左道的信徒,比正法、正道的信徒,還更多,「正法、正道」的信徒,走到半路,都知難而退,甚至有些半途就歪從旁門、左道去,為何?旁門左道講究的快速、得道、成道,他們的口號就是這樣,「正法、正道」誠如你們說的一步一腳印,要印到幾時,若遇一個颳風下雨一些腳印呼到無半步,又要重來,說人生,哪有那麼多的時間可以運用,仙追也追不到,不是仙追追不到,是人追不到,都是自誤,自己誤自己,無了解啥是真道。

開宗明義:「濟益眾生而無我」,

「濟」:救濟、幫助。「益」:有利益之事。幫助眾生、利益眾生。出發點不在對我有利、無利。叫「無我」,若是出發點以自己立場為出發點,那就不是「濟益」。所以要濟救、幫助眾生之時,無考慮到自己利益,那才是真正的濟世、救苦。

「公理毋庸再解釋」,

公理是大家共同認同的理由,不必再多做解釋。公理:大家共同公開承認的理由。對就是對,錯就是錯,大多數都認同的理由,叫做公理。

「禪宗見正法眼藏」,

社會上公認的正確道理。正道、正確的法,這個法,藏在禪宗內,正確的心法、妙法,在旁門左道無,旁門左道,要走這些太慢了,「正品、正法」藏禪宗內、法門內。

「師解諸迷導正途」,

師:老師。是解釋無知、迷惑,不知道的,指引、指導我們走正途、走正道,不能走旁門左道,走小路。這是老師的本分、與責任,咱才尊重是師。很有趣,台語說輸。師度徒、徒度師,後來門徒拚老師,所以老師永遠輸。眾所皆知,有狀元的學生,無狀元的老師。

「昔遭無始之妄想,久在輪迴無止中,皆因自蔽妙明爾,才淪溺在苦海中」,

《大佛頂首楞嚴經》「我昔遭無始妄想,久在輪迴,今得聖乘,猶未究竟。世尊,諸妄一切圓滅,獨妙真常。敢問如來:一切眾生,何因有妄,自蔽妙明,受此淪溺?」這四句偈很深奧,包含很寬廣,大佛頂首楞嚴經,若有時間可以研讀一下,研究一下,因為咱平常了解就無那麼多,深造也無那麼深入,總是為著咱凡人凡事,每日的生活,在打拼、走ㄗㄨㄥˊ,又在比評,哪有時間去研究這些,有看,不是你不認識他,他也不認識你,所以我簡單說明,咱每個人出生,無始劫以來,所帶來習性,都無法消除掉,解脫,前世有修否?不知道,就無得道、證道,有時連竹都沒種,怎會有竹(德?)所以從無始劫以來的習性,還有出生以來,後天環境的影響,心經說的「顛倒夢想」,都顛顛倒倒,為何夢想?因為從小讀書時,也有說了願望,立志說要做大官,要做大事,要賺大錢,要買多少樓房,要有多風光,是否都是一個夢想,因為離現實相差十萬八千里,等你一天天的成長,你在社會人群當中,你所接觸的環境、你所學的知識,你的思維全都改變,全都不相同,尤其你本性的習性,所接觸的環境,影響你最大,都有真多的妄想,無法排除,當然真多願望與理想也都無法實現,致使「顛倒夢想」,把你的人生的路途都走亂了、都走偏了,所以這是真真正正嚴重的事情,咱最簡單的宗教是教我們說要「消業障」、「不要再造業」,但是咱一些凡人不造業來說,是不可能的,越消業越多,無法翻身,致使顛倒夢想,人生路途,正路行不通,走偏路,一些大路走不通,抄小路,當然為著生存要拚搏,生活不如人,每樣都不如人,所以無法度,所以總是各有天命,每個人出生的先天與後天,越差越多、越離越遠,所以哪有辦法,永遠也在苦海中,在那裏浮沉,尤其人生四大痛苦,困擾人生最多,剛出生時,不知不覺,但是生長過程當中「老、病」當中,就困擾你很多了,每個人誰說無病痛,啥人不會變老,身苦病痛人人有,變老是天道,無人越活越年輕的,所以這天道無法抗拒,這樣就是這樣,說這是死訣的,無變通的辦法,誰人無病痛,誰人吃不老,吃不老是罵人的話,大家都會老,都要走,只是過程當中有一些差別,不是大家都一樣,有些人症狀卡重,有些症狀較輕,有些人不堪一個身苦病痛,一旦生病就糟了,有人活到八、九十歲還健步如飛,有人七、八十歲就老態龍鍾。怎樣比,說來也是可悲,也是心痛,哪有辦法,凡人就是凡人,為何你不去悟道、修道?了脫人生這四大痛苦,這就是值得咱深思的地方,雖然每個人無法來避免,這過程一崁一站全都要經過,如果你今天能悟出人生的真理,可以了卻著人生的生老病死這大道理,一些前世所帶來因果業障,在你這世可以將之消除,到後來可以脫離六道輪迴,你就不必沉迷在苦海當中無法跳脫,這就是要必須是你有了解到真道,確確實實去修持、去體悟,不只是看個經典,嘴在說,無真正用心實實在在去做,這樣就無這效果,咱在這個世界,是一個大虛空的世界,在虛空當中,有看見太陽、月亮、星星、山河、大地、動植物、萬物,所以虛空當中含藏萬物,誠如人的本性,咱說「性空」、「性空」,一些萬法,不都是人想出來的嗎?不然在虛空的世間當中,本來無一物,如《易經》當中,或是《老子》也說「一生二,二生三,三生萬物。」在虛空當中本來無一物,你為何知道無一物,因為你現在說無一物,無中生有,有是你現在在說,你現在不說,也就無。虛空本來無一物,但無中生有,有中又化回到無,當然,這就是「有生有滅,生生滅滅」,循環到現在,萬物都是在「成、住、壞、空」當中循環,從無到有,有又變無。如佛經說「無明」,無電燈,無太陽光,全世界都在黑暗中,暗冥矇。但是有了電燈,有太陽光照耀,無明變光明,這也是無中生有,一個轉換的道理,這不只是用說的,是要用心去體悟的。就如瞽者:盲人。他一輩子見不到光明,他就眼睛無看見,無看到電燈光、日光、太陽光,月光,所以不知啥叫明,但是心很清楚,明在他的心。又如耳聾,世間本來靜悄悄,無聲無息、無吵雜聲,有啥聲音亂紛紛,因為在這世界當中,就無聲音的存在。如盲者永遠無見光明,但是心內真清楚,若問現在幾點了,應該天亮了,要工作了。耳聾的,看你掉淚,知你在傷心,這「無明」,與「有明」,本來是無明的,但是因有眼睛,有看見,變有明。本來世間靜靜無聲無息,因為你有耳朵,你有聽見。心經說的「眼耳鼻舌身意,色身香味觸法」,這說來話長,逐步去探討,去了解這世間萬物為何先有或無。至今仍在爭論,從先有雞蛋再有雞,無人可以很完整的說出到底天下間先有雞蛋還是先有雞,這就奇怪了,這永遠是一個對立面,所以空就是無,修道、悟道,不能著空,著空,就是永遠讓空困擾一生,世間哪有空,萬物這麼多,世間哪會空,滿滿的不可能有空,但是「成、住、壞、空」,萬物雖然都有存在,但是「生滅定律」,人會老去、車會壞去,山河大地因為天崩地裂會有變化,冰河時期,啥都無,但是冰河時期,為何又化生萬物,又有人類的存在,有萬物的存在,這是一個道理,你要親自去體悟,誠如月亮照水裡,你說「水中撈月」,怎樣也抓無,有無,這真理要去體會。要成道、要得道,一些法門都是人想出來的,人性本空,簡單說會想一些步數。符令也是人畫出來的,你有這個法,也是人想出來的,催下去冥中產生無形中的力量,來改變一些事實,改變一些有看見、無看見,有形與無形的,叫做陰陽顛倒,乾坤挪移,乾坤變化,但是也要有一定的規矩,不能黑白來,今人萬事講究速度,大家想說要跟得上,跑快點,所以都走旁門左道,越走越離越遠,要到達原來的點,永遠走不到,若如求道、求法,從心中去求,從外求永遠不見道,終其一生永遠不見道,下輩子有緣再重來,無法累積今世所修的點點滴滴,都是白走白跑,浪費人生歲月,虛度了人生所有一切,因為不見道、不得道、不證道,無法度,下輩子有緣再為人生再開始。所以人生也是循環,一世一世在流轉,咱今生有幸能聞道、學道,就要確確實實尋求正法,旁門左道誤了自己一生,何況本身的一些業障,都還消除未離,今生所造所加之業,前業後業,業到暈頭轉向,枉費今生,枉費今世為人生,來世到哪道去,不是你能決定的,所以現在大千走到三期末劫,末法之時都一樣,在此時期,要得道、證道,不簡單、不容易,因為塵勞凡事,太多太多,困擾每個人脫不開、離不去,因為咱的心,都被無始劫來的一些妄想,牽纏綁死了,到今日你還看不開,當然脫不離,要悟真道不容易,要有相當的堅持與決心。該放下就放下,該看開就看開,不再被一些七情六欲給我們困擾與煩惱,一些恩怨情仇,看開放離,真多事情,真多思緒,剪不斷理還亂愁更愁,越困擾,越無辦法脫離這束縛,所以你的人生,就是困擾在苦海當中在浮沉,所以咱要知覺、悟覺,不永永遠遠做小草,要茁壯、要長大,為何不要做小草?風吹草偃,小草經不起大風雨,禁不住風雨摧殘,真心體悟,現在的世界不平靜,啥事情要發生永遠不知道,有一天,若是知道,就都無事了,有可能嗎?致使咱還在此輪迴、困苦、困擾、煩惱。煩惱啥?煩惱錢財不夠花,煩惱身苦病痛、煩惱子女細小、煩惱與人無比評,怎能煩惱完,煩惱不完,你說怎樣去修持、去修道?所以要有智覺,要有菩提智慧,雖然咱無法做到三無漏。三無漏學,包括了「持戒、禪定、智慧」三者,亦即「由戒生定,由定發慧,由慧趣入解脫。」是吾人學佛不可缺少的資糧。三學,就是戒、定、慧三種學理,在佛典中又名三無漏學。《楞嚴經》「攝心為戒,因戒生定,因定發慧,是則名為三無漏學。」所謂無漏,就是不漏泄的意思。漏,是煩惱。只是給你們勉勵,做得到做不到,只有看自己的造化,雖然時機不穩定,不知道啥時將要發生啥事情?不知道,但是你有真心學道,無形當中真巧妙就能閃過這劫難,縱然有身苦病痛,也會比較輕,全都有原由有原因,你若真正有了解,你就真正去實行,不只口說,心無做,如此無路用,今天這篇我所說的,只是簡單介紹,更深入的多看一些經典,當然這勞煩門生用心找一些資料,用心解釋,解釋出來,希望大家了解,層面可以更寬闊,不只是一般言語,句讀,那麼淺顯,內文解釋出有更深入的意涵,可以瞭解,對你們可以受用無窮。