民國113年6月12日【歲次甲辰年五月七日】

天 地 至 神 而 有 序

上 下 萬 物 以 創 生

聖 人 亦 效 法 天 地

母 德 成 天 地 之 美

降 靈 開 示 垂 教 文

為 人 之 舉 止 端 莊

而 且 言 語 不 妄 發

處 事 之 前 加 謹 慎

行 事 之 後 則 不 悔

有 功 勞 並 不 獨 居

有 過 錯 能 不 推 諉

不 受 非 分 之 情 託

則 不 辦 非 分 之 事

凡 事 能 夠 留 餘 地

有 雅 量 才 能 容 人

凡 事 不 可 以 心 任

說 話 不 可 以 口 任

有 福 不 可 以 享 盡

有 勢 不 可 以 使 盡

為 人 虛 己 以 遊 世

其 孰 能 夠 以 害 之

世 道 禮 儀 已 崩 壞

道 德 淪 喪 實 堪 憂

是 非 善 惡 難 分 清

此 是 彼 非 各 論 述

我 執 我 相 爭 不 休

聖 神 仙 佛 雖 疾 呼

何 期 聖 神 能 救 度

物 欲 之 心 太 沉 重

文 明 道 德 相 悖 離

若 然 沉 淪 不 興 起

代 代 相 傳 更 堪 憂

覺 世 聖 賢 能 出 世

拯 救 世 道 之 復 興

且 觀 時 下 之 世 局

天 災 人 禍 頻 發 生

尚 有 災 難 將 期 至

豈 知 臨 難 孰 可 免

不 期 而 至 之 禍 端

防 之 尚 且 不 勝 防

如 今 世 人 未 覺 醒

安 逸 處 在 險 境 中

諸 生 聞 道 修 行 中

當 知 要 有 所 覺 悟

天 地 變 化 一 掌 中

神 機 妙 算 誰 得 救

順 應 天 道 不 可 違

天 干 地 支 合 星 宿

吉 凶 禍 福 已 顯 示

芸 芸 眾 生 誰 救 度

好 自 為 之 循 善 道

吉 人 自 當 天 救 度

上 蒼 喜 好 之 美 德

希 望 諸 生 有 所 覺

濁 世 生 活 不 容 易

百 載 光 陰 飛 逝 過

把 握 當 下 是 甚 麼

根 本 智 慧 見 明 心

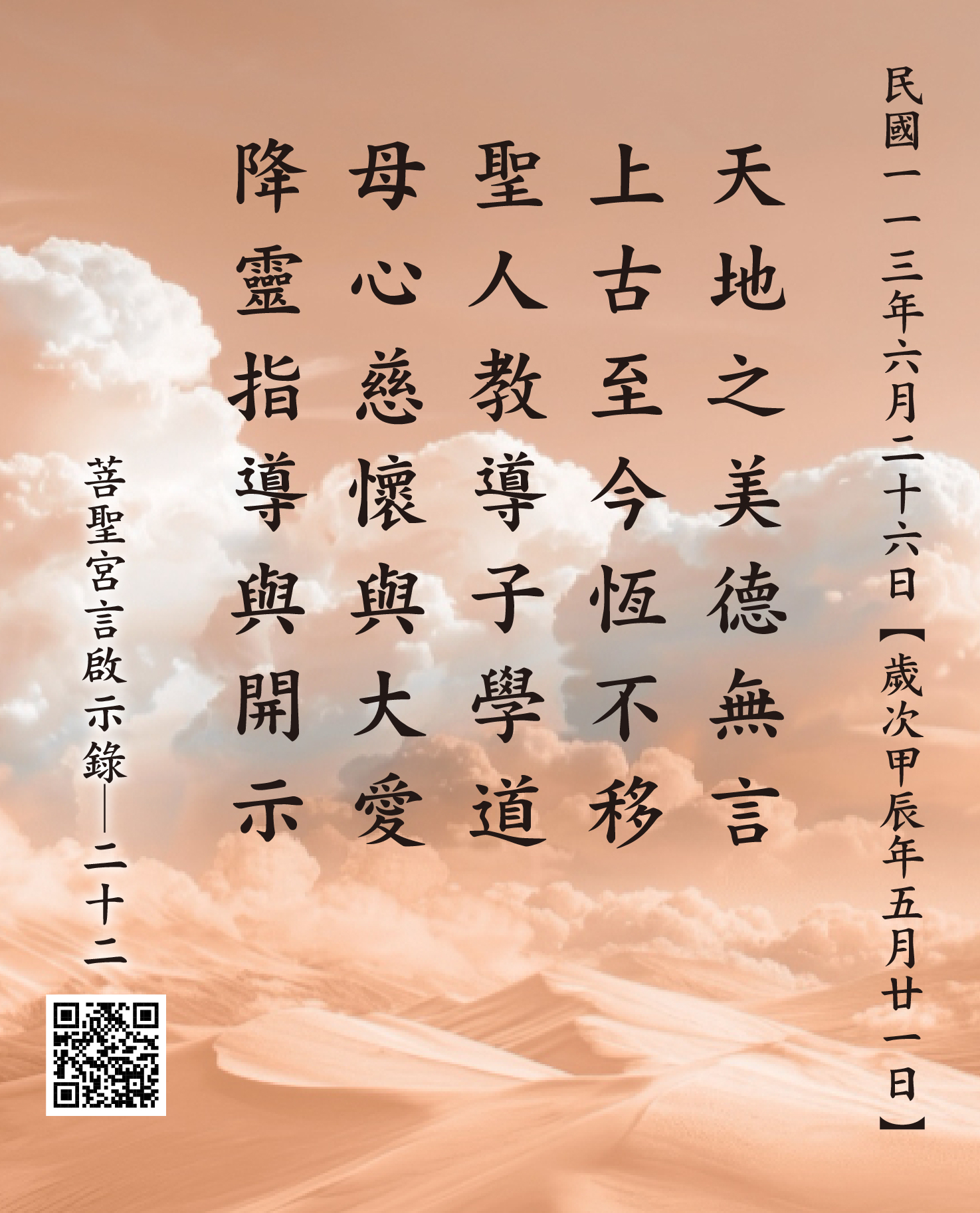

嘉義 菩聖宮 天上聖母降

天地至神而有序 上下萬物以創生 聖人亦效法天地 母德成天地之美

降靈開示垂教文

為人之舉止端莊 而且言語不妄發 處事之前加謹慎 行事之後則不悔

有功勞並不獨居 有過錯能不推諉 不受非分之情託 則不辦非分之事

凡事能夠留餘地 有雅量才能容人 凡事不可以心任 說話不可以口任

有福不可以享盡 有勢不可以使盡 為人虛己以遊世 其孰能夠以害之

世道禮儀已崩壞 道德淪喪實堪憂 是非善惡難分清 此是彼非各論述

我執我相爭不休 聖神仙佛雖疾呼 何期聖神能救度

物欲之心太沉重 文明道德相悖離 若然沉淪不興起 代代相傳更堪憂

覺世聖賢能出世 拯救世道之復興 且觀時下之世局 天災人禍頻發生

尚有災難將期至 豈知臨難孰可免 不期而至之禍端 防之尚且不勝防

如今世人未覺醒 安逸處在險境中 諸生聞道修行中 當知要有所覺悟

天地變化一掌中 神機妙算誰得救

順應天道不可違 天干地支合星宿 吉凶禍福已顯示 芸芸眾生誰救度

好自為之循善道 吉人自當天救度

上蒼喜好之美德 希望諸生有所覺 濁世生活不容易 百載光陰飛逝過

把握當下是甚麼 根本智慧見明心

【聖訓解析】

天地至神而有序

天道運而無所積,故萬物成。地道運而無所積,故天下歸。

聖道運而無所積,故海內服。

明於天,通於聖,六通四辟於帝王之德者。

靜而聖,動而王,無為也而尊,樸素而天下莫能與之爭美。

夫明白於天地之德者,此之謂大本大宗,與天和者也。

所以均調天下,與人和者也。與人和者,謂之人樂。與天和者,謂之天樂。

言以虛靜推於天地,通於萬物,此之謂天樂。

天樂者,聖人之心,以畜天下也。

夫帝王之德,以天地為宗,以道德為主,以無為為常。

無為也,則用天下而有餘;有為也,則為天下用而不足。

故古之人貴夫無為也。

天不產而萬物化,地不長而萬物育,帝王無為而天下功。

故曰莫神于天,莫富於地,莫大於帝王。故曰帝王之德配天地。

末學者,古人有之,而非所以先也。君先而臣從,父先而子從,

兄先而弟從,長先而少從,男先而女從,夫先而婦從。

夫尊卑先後,天地之行也,故聖人取象焉。

天尊地卑,神明之位也。春夏先,秋冬後,四時之序也。

萬物化作,萌區有狀,盛衰之殺,變化之流也。

夫天地至神,而有尊卑先後之序,而況人道乎!

宗廟尚親,朝廷尚尊,鄉黨尚齒,行事尚賢,大道之序也。

是故古之明大道者,先明天而道德次之,道德已明而仁義次之。

自然規律的運行從不曾有過停留和積滯,所以萬物得以生成。

帝王統治的規律也從不曾有過停留和積滯,所以天下百姓歸順。

明白于自然,通曉於聖哲,對於瞭解帝王之德的人來說,

上下四方相通和四季的暢達,全都是自身的運動,

晦跡韜光,不露形跡,不損傷靜寂的心境。

聖明的人內心寧寂,不是說寧寂美好,所以才去追求寧寂。

各種事物都不能動搖和擾亂他的內心,因而心神才虛空寧寂猶如死灰。

水在靜止時便能清晰地照見人的鬚眉,水的平面合乎水準測定的標準,

高明的工匠也會取之作為水準。

水平靜下來尚且清澄明澈,又何況是人的精神。

上下萬物以創生

道:萬物的本原。老子是將「道」提升至形而上地位的哲學家,

他認為一切萬物皆由道所出,連天地都由道而來。

儒家「創生」理念及其當代價值。「創生」,就是創造生命。

是儒家生生思想中的核心理念之一。對儒家而言,創生不僅是自然權利,

也是神聖責任,更是至上美德,展示了儒家「創生」理念對於當代社會

所具有的重大意義。

《道德經˙42章》「道」如何創生萬物?

道生一,一生二,二生三,三生萬物。

這是《老子》著名的萬物生成論的提法,描述道生成萬物的過程。

「老子一二三,只是以三數字表示道生萬物。」

說合於人事,不入於道意。從道不隨事,雖違儒家之說,合黃、老之義也。

天施放的陽氣與地施放的陰氣,相互交合,萬物就自然產生出來了,

萬物的產生,其中含有血氣的人類,知道飢餓、知道寒冷。

創生是什麼?

「創生」,就是創造生命,是儒家生生思想中的核心理念之一。

對儒家而言,創生不僅是自然權利,也是神聖責任,更是至上美德,

展示了儒家創生理念對於當代社會所具有的重大意義。

創生作為一種自然權利,意味著生命物天生具有創生行為的自由。

那麼,創生何以成為一種自然權利?

在儒家,生命之所以成為生命,在於內部的生命性,沒有生命性,不可能產生生命。

而生命性是每個生命物本有的,不是外來的,所以是生命者自生。

《易傳》「天地感而萬物化生。」

《禮記》「天地合,而后萬物興焉!」

所謂「天地感」「天地合」,天地即陰陽二氣,而陰陽二氣乃為生命所本有。

所以,「天地感、天地合」,並非說天地「生」萬物,而是指物自生。

因此,隨著人們認識水平的提高,便有了明確表述萬物自生的觀念。

道生成萬物的過程

道生一、一生二、二生三、三生萬物。用一、二、三的數字來代指。

老子使用一二三的原意,並不必然有特殊的指稱。只是以三數字表示道生萬物,

越生越多之意。負陰而抱陽:背陰而向陽。沖氣以為和。

道是獨立無偶的,混沌未分的統一體產生天地,天地產生陰陽之氣,

陰陽兩氣相交,而形成各種新生體。

萬物背陰而向陽,陰陽兩氣互相激盪而成新的和諧體。

所以一切事物,減損它有時反而得到增加,增加它有時反而受到減損。

《道德經》「道法自然」。因為天地效法道,體自然而行。

老子說:「天地不仁,以萬物為芻狗。」

意思是天地順應萬物的本性去運轉,不會依照自己的喜好去強行干涉萬物。

天體運動並不想藉此創生萬物,然而萬物卻自己產生了,這就叫自然。

天體施氣並不是想要創造萬物,而萬物承受氣,卻自己形成了,這就叫「無為」。

聖人亦效法天地

「人法地,地法天,天法道,道法自然」,即人應該效法天地萬物,

通過對天地萬物的觀察和體悟,發現蘊含其中的「自然」之道,

並將其作為指導人類行為的根本。聖人效法天地,其誠於中者,

即所以形於外,內外雖異,氣無不同。其盡乎己者,即所以成乎人。

人己雖殊,氣無不一。究何狀哉?空而已矣!一物通而物物皆通;

空無天地並立而為三才,所以可說「亦大」。

實則人原為萬物之中的一小分子,固然渺乎其小,但是唯有人能效法

天地之道,夫惟不爭,故天下莫能與之爭。

聖人效法天地,天地與萬物無爭。

聖人也與眾生不爭,所以聖人與天地為一體。

聖人是處於最高地位的理想的治者,他們能切實效法天地的無私無為

來立身治世,以其無私,成就其私。

不自生故能長生,不自私故能成其私。

天地是客觀存在的自然,是由「道」所產生,並依「道」的規律運行而生存。

有道德有修養的「聖人」的所作所為,是符合天地規律的。

進而告訴人們,應當效法這些。

「聖人常無心」,他不是有心於身先身存,再去後身外身。

聖人效法天地,無私奉獻,永遠將自己之事放在社群之後。

但聖人的功德,卻高踞在眾人之上。

聖人之靈性,也超昇在眾人之前,後其身而身先。

法則天地,象似日月,賢人與聖人,行為符合道德。這就是養生以天地。

母德成天地之美

人本身的大自然之美,除了天地之美、萬物之美,還包括「人之美」。

「人之美」並非從身外求得,而是源自於上天賦予每一個人至尊、至貴的

人類生存於天地之間。

感恩天地,覆我載我。天地有大美而不言。四時有明法而不議。

萬物有成理而不說。

聖人者,原天地之美,而達萬物之理,是故至人無為,大聖不作,

觀於天地之謂也。

判天地之美,析萬物之理,察古人之全,寡能備於天地之美,稱神明之容。

是故內聖外王之道,闇而不明,鬱而不發,天下之人各為其所欲焉,以自為方。

形之美,曰充盈,曰精致。道之美,曰通達,曰剛健。德之美,曰包容,曰不伐。

天地有大美而不言,故聖人述而不作。非不作也,述而不失其美也。

智慧之人,觀察天地偉大的奧妙,通曉萬物生長的道理。

是故至人無為。智慧之人,順應自然,無所作為。

《漢儒˙董仲舒》「道莫正於中」。「中者,天地之美,達理也,聖人之所保守也」。

「能以中和理天下者,其德大盛」。

為人之舉止端莊,而且言語不妄發

《曾國藩名言˙曾國藩家訓》

慎言慎行,舉止端莊,言不妄發,則入德之基也。

言語遲鈍,舉止端重,則德進矣!

吉德之人,自知為善不足,不到萬不得已,不急講話。

反而急躁之人,急於自售,因而自辯,話越說越多。

端莊是在衣著、打扮、言語和舉止上表現出得體、合宜的態度。

端莊就是不去吸引別人不當的目光。

吾輩讀書,只有兩件事,一者:進德之事。一者:修業之事。

勤于邦,儉于家,言忠信,行篤敬。

季康子問:「使民敬、忠以勸,如之何?」

孔子說:「舉止端莊,臨之以莊則敬。孝慈則忠,舉善而教不能。」

處事之前加謹慎,行事之後則不悔

為官徇私舞弊失足時,就該後悔。

富足時不節省儉樸,貧困時,就該後悔。

年少時不多學習,歲月過去之後,就該後悔。

看到本事不學,用到的時候,就會後悔。

酒醉之後胡言亂語,清醒過來時,就會後悔。

健康時不好好休息保健,生病後,就會後悔。

處事行事,及早覺悟的人生智慧。

告誡我們,做事時不要等到了被拆穿的尷尬境地,

才後悔當初沒做好,謹慎行事,三思後行,

才能避免悔事發生。

有功勞並不獨居,有過錯能不推諉

曾國藩名言:智慧箴言,讀後醍醐灌頂。

「功不獨居,過不推諉。」

做事要能敬,待人要能恕。

敬就是小心翼翼,事無巨細,全都不敢疏忽。

恕則凡事留餘地以處人,功不獨居,過不推諉。

常常記住這兩句話,就能擔當大任,福氣享用不盡。

關鍵不在於過,而在於能否改過,今後不再犯同樣的錯誤。

也就是說,有了過錯並不可怕,可怕的是堅持錯誤,不加改正。

孔子以「過而不改,是謂過矣!」

有功勞,不能貪功,認為功勞只有自己。

有過錯,不能推諉,認為過錯都是別人。

這是一種高尚的情操,也是一種卓越的領導才能。

不受非分之情託,則不辦非分之事

不忮(ㄓˋ)不求:不嫉妒他人,不貪求非分名利。

淡泊名利,不做非分事情的處世態度。

《詩經》「不忮不求,何用不臧?」

淡泊無求,奉公守法。非分之事,不屬自己分內的。

不妄想得到本分以外的好處。

動不如靜,進不如退,安分守己,是非不管,倘不知戒,後悔莫及。

須兢兢保守,勿妄求非分。應善辭謝,而不隨轉。

如是親近時,亦如莊嚴經論云:「為受法分具功德,親近知識非為財。」

是須受行,正法之分。不貪得的態度。不做非分之事。

凡事能夠留餘地,有雅量才能容人,

處事要能留有餘地,要掌握處事恰到好處。

做人最高的智慧是:凡事留點餘地。愚者才斷人後路。

給別人留餘地,本質上也是給自己留餘地。

快意稱心的事情人人喜好,但做得過多就會敗德亂行。

因此,凡事講求盡興是很危險的,樂此於五分,就不會遭到困難而後悔。

當我們給予他人恩惠的時候,不要掛在心上。接受他人的恩情,永遠都不能忘記。

凡事都應當預留退路,不要把話說得太滿,或是把事情做太絕。

做人,凡事要給別人留三分餘地,讓對方有路可退,有心可悔。

凡事逼盡,只會讓事情毫無轉圜的餘地,傷人不利己。

水至清則無魚,有容乃大。凡事留餘地,才是做人的大智慧。

真正做大事業、有大成就的人,都要有寬大的胸襟和容人的雅量。

有雅量才能容人,一個人的包容心愈大,其成就的事業也就愈大。

一個偉大的人,他必須有容人的雅量。你能容人,別人才能容你。

而且要能包容各種人,能容人之長、容人之短、一個人如果沒有容許異己存在的

雅量,就不能體會因緣和合,互相依存的真理。

語云:「有容乃大。」大海容納百川眾流,所以才能成為大海。

能容天下的人,才能為天下人所容,這樣才能夠廣結人緣。

所以,凡是一個能創造大事業的人,一定是有容人的雅量。

人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人盡展其才。

尊重知識、尊重人才,要有寬闊的胸襟,有容才的雅量。

人是非常複雜的動物,有地域的不同、有性別的差異、有年齡的懸殊、

有職業的類別。還有信仰、思想、興趣、利害,等種種的不同。

所謂「方寸之心,如海之納百川也。」

凡事不可以心任,說話不可以口任

凡事認真,但不要當真。為什麼遇見事情還是總會先預設立場,

結果不甚理想時,心中開始生起煩惱心與執著心。

在世間上做人做事,要能做到沒有人怨,這是不可能的,

所以凡事只要但求無愧於心。

能夠任勞,不算有功。能夠任怨,才是有力。

一個人能完成一般人難以承擔的艱鉅任務。

「有知無言」,凡事心知肚明,但不說破。說話不可以口任。

凡事躬行,任勞無怨尤。因緣聚合,凡事順天行。忍辱不爭,

凡事守口言,不說他人過。律己以嚴,險中能勝,凡事謹慎行,

細心不大意,凡事不可以心任。

不需要向別人解釋你自己,因為懂你的人不需要解釋,不懂你的人,

解釋也不會相信。凡事善解,能忍自安。心不專,念不一,做事則難以成就。

有信心不一定會成功,沒有信心一定不會成功。任境界變化,心不生染著、

計較,自然就清淨自在。時時自我檢討、起心動念間不與人計較,如此心

能常保在平靜中,心念一如「蓮花不著水」,又如「日月不住空」。

「不思善、不思惡」是我們可以安身立命的地方,唯當這個心,不落兩邊,

無有執著。法不可執。任何一個修持法門,都有它的對治論述。

如佛法有八萬四千法門,道有三萬六千。能「人茫心不茫」的安然態度。

能「知人善任」、「量才善用」。凡事不會心任,說話不會口任。

有福不可以享盡,有勢不可以使盡

《宋˙法演禪師》說戒:

「勢不可使盡,使盡則禍必至。

福不可享盡,享盡則緣必孤。」

「話不可說盡,說盡則人必易(變)。

規矩不可行盡,行盡則人必繁。」

「有福不可以享盡」,有人認為擁有了錢財,人生就很幸福。

但是金錢若使用不當,往往是罪惡的來源,只會徒增煩惱與業障而已。

曾國藩說「有福不可享盡,有勢不可使盡。」

少花銀錢,自然惜福。勢不多使,少管閒事,少惹是生非。少欲知足,

惜福培福。

「有福不可以享盡」,叫人要知足,一般人往往認為有福就要盡量享受。

但是福分若都用完了,這樣你的子孫後代就沒有福分可用了。

勢不可使盡。福不可享盡。便宜不可占盡。聰明不可用盡。規矩不可行盡。

行盡則人必繁。凡事太盡緣分,勢必早盡風雲。事不可做盡,言不可道盡。

命理中,先天八字〈即出生日期〉,決定於宿世的人念、語言、行為的果報。

命猶如一輛汽車,有的汽車堅固耐用,雖然崎嶇不平的路,(即運),

也能順利通行。

為人虛己以遊世,其孰能夠以害之

莊子的快樂法則:「虛己以遊世」。讀懂快樂每一天,治癒所有不快樂。

體驗莊子的快樂法則:「人能虛己以遊世,其孰能害之?」

意思就是說,不要太自我、太自私、太把自己當回事,一個人能不把自己當回事。

莊子的「空船理論」,後人把這則故事,稱為莊子的「空船理論」。

莊子最後給人性找到了答案「人能虛己以遊世,其孰能害之。」

情緒不好,是格局太小。《莊子·山木》「一個人乘船過河,前面有船要撞上來,

這個人破口大駡,罵對方不長眼。」

這是一句出自《莊子》的名言,意思是如果一個人能夠虛心接受事物的變化

並以遊戲的心態面對世界,那麼沒有什麼能夠對他造成傷害。

將心放空,就是虛。虛,則無其身,道理自然相合。

虛,則能容納萬物、萬物自然順化,虛即所謂心。

莊子因此得出一個結論:「人能虛己以遊世,其孰能害之?」

如果心裡老是想著要統治別人,就會心力交瘁,如果總是受制於人,也會很憂愁,

上古時代的堯帝為什麼快樂,就是因為他從不「非得說。」

莊子《山木》中的「方舟濟河」,

這是一篇極富道家哲學的寓言:「一個人在乘船渡河的時候,

前面一艘船正要撞過來這個人喊了好幾聲,沒有人回應。」

《莊子·山木》「方舟而濟於河,有虛船來觸舟。」向也不怒而今也怒,向也虛而今也實。

「人能虛己以遊世,其孰能害之。」

意思是說:「我們搭乘方舟渡河時,如果漂來了一艘虛舟效應—空船理論。」

一個人在乘船渡河的時候,前面一隻船正要撞過來。

結果撞上來的竟是一隻空船,於是剛才怒氣沖沖的人,一下子怒火就消失了。

說明,人能夠放空自我,閒暇自得地生活,還有誰能損害你的利益呢?

不抱怨,不以自我為中心,以謙虛的心態,面對生活。

空船理論《莊子·山木》原文的意思是:一個人能夠做到虛懷若谷,

閒雲野鶴般地遊歷世間,那麼就沒有什麼人能夠傷害他。這是一種莊子的哲學思想。

【天上聖母開示言】

天地至神而有序,上下萬物以創生,聖人亦效法天地,母德成天地之美,

降靈開示垂教文

引用「曾國藩的做人的道理」,與「莊子的論述」。很長,所以無逐句解釋。

標題重點用「天地」。今人已經是注重物質,比較無在尊天、敬地,

尤其在年輕的一代,對天地的概念,已經真少了。

天地至神而有序 上下萬物以創生 聖人亦效法天地 母德成天地之美 降靈開示垂教文

天上聖母說:標題多用「天地」。天地至神,效法天地,天地之美。

天那麼大,想說那麼寬、廣,又離我們那麼遠。地也那麼大,那麼寬、廣,管不到。

殊不知,咱在這大千世界當中、在這地球當中,萬物都是天地所創造出來的。

天地創造萬物,隨人自由去發展,自由去生存,天地也無管你的作為是什麼?

但是有反應,怎樣做?怎樣受?天地總是會有反應。

反應天下間萬物所作所為,所以說天地雖然「至神」,但有秩序,真有規矩,

有一個正常的天道,正常的軌道,在運轉、在輪轉,都不會失序了。

失序,就是天地顛倒反,萬物就無法生存,所以說天地創造萬物,有一個循環,

有一個規矩、道理,不會亂,目前世局亂象,不都是咱凡人自己的「所作所為」。

今人,說最嚴重的,誠如莊子的論述當中,主要說,自古至今,在爭論不休的,

你說別人不對,表示自己是對的。但若是別人不對,自己是認同,表示自己也是

不對的。「此是」「彼非」,自古至現在,爭論不休,因有一些「言語道斷」,

各人觀點、各人看法不同。不同又無法認同,所以才爭論不休,世間之事,

就是這樣一直演變出來,一直發生。

當然咱不說太遠,說大家目前所看所看到,所感受到的,一些社會亂象,一些禮儀

的崩壞、道德的淪喪,這是造成人類的悲劇。致使一些天災、地變,不斷的發生,

但是發生,越演變、越嚴重,人類越無能力抵抗,縱然科技很發達,發達到太空去,

發達到讓你感覺,不可思議,但是只要違背了「天道」,違背了倫理與道德,都會

漸漸走入毀滅的境界。

當然在不久的將來,總是有大代誌的發生,當中你若是有在研究,現在我說的

天干、地支,四時八節的輪轉,天象天星,分東西南北,一方七個星宿,28宿,

已經顯示出來。再來天道,玄空法,走入九紫運,20年行火運,已經開始了,你看

火災那麼多,水災那麼多。老實說,天道若要消滅天下萬物,天道不用出手,

我們人類就要自己走入毀滅的界線,我簡單說一例就好,2019以來大流行,

冠狀病毒(COVID-19),這些不用天地出手,我們人類…

但是一個階段,一個階層,自然來,自然消滅,這是大自然生存的條件,說叫做

「優勝劣敗、適者生存、不適者淘汰。」認真說來,會是很驚人,會讓人感覺恐怖

……

是人類自作為,不是上天的處罰,當然上天降災降禍,收萬物有一定,一波過一波,

世道盛極必衰,衰極必盛。如天道。春夏秋冬。春萬物生存。夏生長。秋收成後開始

儲藏。來是嚴冬。你若抵擋得過,等明年春天,擋不過,看不到明年春天,這是一個

循環。

說「人心不古」,大家太過注重物欲,物欲之心,太過重了,因為大家都在拚,都在競爭,

無跟上拚,變社會邊緣人一樣,跟不上時代。其實這是物欲的心,太過重,大家都會比較,

沒辦法,因為這是一個潮流,一個現象,咱不是聖人,無法去抵抗潮流的衝擊,你跟不上

潮流,你就被潮流擠到邊邊,但是你跟上潮流又是如何呢?

人說人上有人、天外有天,有錢更有錢,無錢越難賺吃。現今年輕人,一般老百姓……

不然你就無法生存,在社會尚無法同在一個水平生活,所以說,致使今日禮儀崩壞、

道德淪喪,道不道德,禮不禮儀,放旁邊,尊卑無分,說嚴重、粗俗的一句話,

子女比父母大,君不君、臣不臣,父不父、子不子,已經五倫不分。

社會亂象,越來越不正常,道德放旁邊,無道德觀念。你看蓬萊仙島,說是蓬萊仙島,

前途堪憂,一些年輕人思維不同,理念不同,長幼已經失序、無尊卑。可以說,這已經是

一個亂象,天地顛倒反、山崩地裂、水火風要注意。說不完,文章淺淺的,自己去看一下,

咱時間關係,當中有比較不了解的,再提出來問,不然繼續……。